成都生物所庞学勇团队在亚高山次生演替土壤铁、锰动态研究中获新进展

来源:生态环境修复中心

作者:李瑞轩

时间:2025-08-14

亚高山森林土壤具有强烈的季节性冻融循环和酸性特征,显著加速原生与次生矿物的风化。虽然已知土壤微生物和植物通过分泌酸性化合物等策略获取铁(Fe)、锰(Mn)等关键微量元素以维持代谢,但在次生演替过程中,特别是受冻融和酸性条件调控下,影响Fe、Mn形态转化与动态平衡的关键驱动因素及其相对贡献尚不明确,制约了对高寒森林生态系统生产力和恢复管理的精准预测。

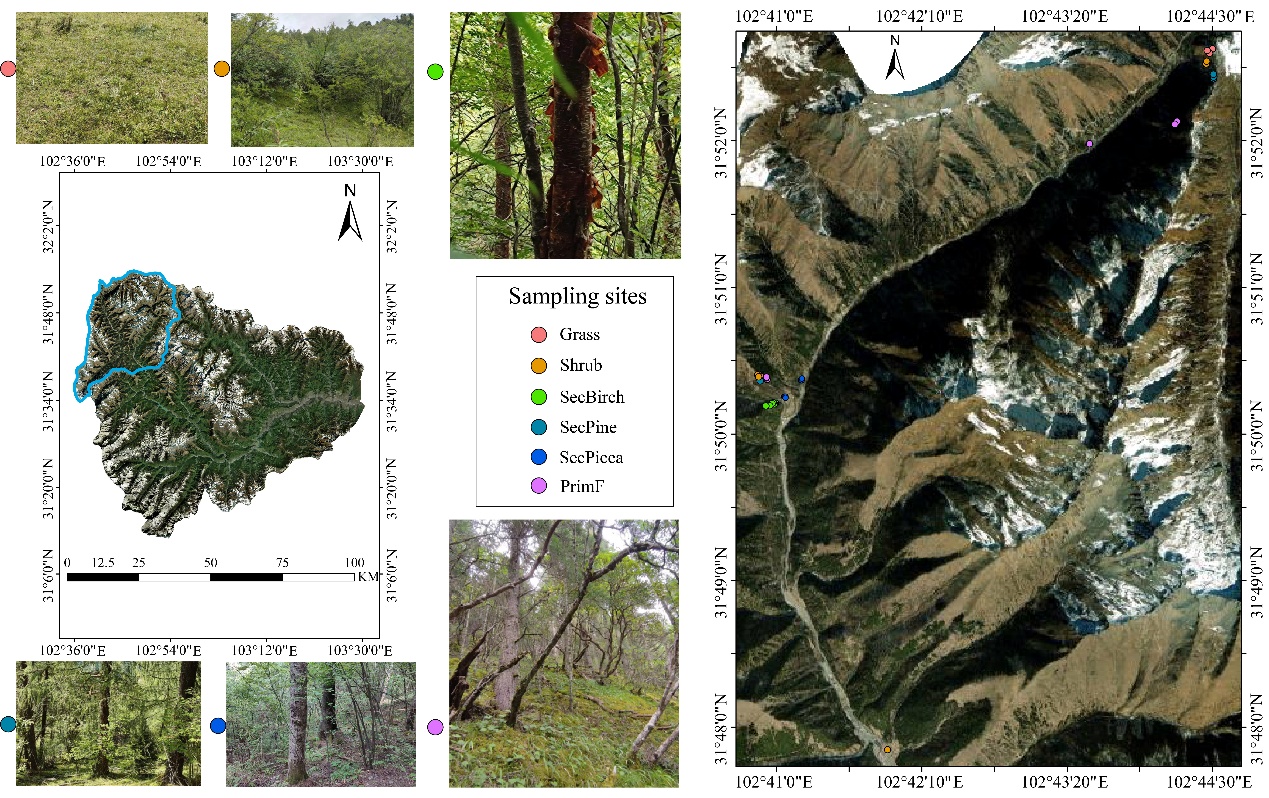

针对这一科学问题,中国科学院成都生物研究所退化土壤生态功能恢复创新团队博士研究生李瑞轩在庞学勇研究员指导下,以青藏高原东缘亚高山典型次生演替序列(草地→灌丛→次生林→原始林)为研究对象,结合微生物群落、方差分解和冗余分析等,系统探究了演替过程中土壤Fe、Mn形态(Fe²⁺, Fe³⁺, Fe氧化物;Mn²⁺, MnO₂)的动态变化及其生物与非生物驱动机制。研究发现,Fe²⁺和铁氧化物的含量主要受非生物因素的影响(61%),而生物因素的影响占比较小(1.3%)。土壤pH、水分和氧化还原电位是影响植被演替过程中铁动态的重要非生物因子。然而,生物因素对锰含量的影响(9.4%)大于非生物因素(2.7%)。丛枝菌根真菌、革兰氏阳性菌和阴性菌是通过吸收Mn2+和分泌柠檬酸等有机酸调节锰含量的关键生物因子。

该研究量化了亚高山森林演替中生物与非生物因素对Fe、Mn动态的相对贡献,揭示了AMF在锰循环中的核心作用及pH对铁循环的关键控制。在演替后期(如原始林保护)需重点关注土壤酸化对铁有效性的抑制;而在促进演替进程(如灌丛向森林过渡)时,可考虑通过调控AMF等关键微生物功能群来优化锰的生物可利用性,从而提升生态系统生产力,这些研究成果为高寒森林生态系统恢复提供了重要理论依据。

相关研究结果于近日以“Relative contributions of biotic vs. abiotic drivers to iron and manganese dynamics during subalpine vegetation succession”为题,发表于国际经典期刊Catena上。成都生物研究所博士研究生李瑞轩为论文第一作者,庞学勇研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和西藏自治区科技项目等联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109345

图1 采样点分布图

图2 亚高山植被演替过程中土壤锰和铁的动态变化

图3 植被演替对土壤铁锰调节因子影响的概念图