成都生物所王斌团队在亚热带森林中植食者-寄生蜂群落相互作用研究中取得新进展

来源:生物多样性保护中心

作者:王明强、张凯

时间:2025-08-12

生物多样性丧失对于营养级间的相互作用有着至关重要的作用,而植食者-寄生蜂群落间的互作效应往往对于环境的变化反应迅速,然而目前对亚热带森林中植食者与寄生性天敌之间相互作用的关键驱动因素解析仍不够清楚。中国科学院成都生物研究所王明强副研究员以鳞翅目幼虫-寄生蜂互作系统为研究对象,联合动物研究所朱朝东研究员团队、植物研究所马克平研究员、刘晓娟研究员团队、德国哥廷根大学Andreas Schuldt教授等,基于BEF-China中国亚热带森林树种多样性实验平台,利用振布法采集的4年(2021-2024)的昆虫样本,室内饲养观察数据,分析了树种丰富度、功能多样性、鳞翅目幼虫丰富度、寄生蜂丰富度及寄生率对植食者-寄生蜂互作系统的影响。

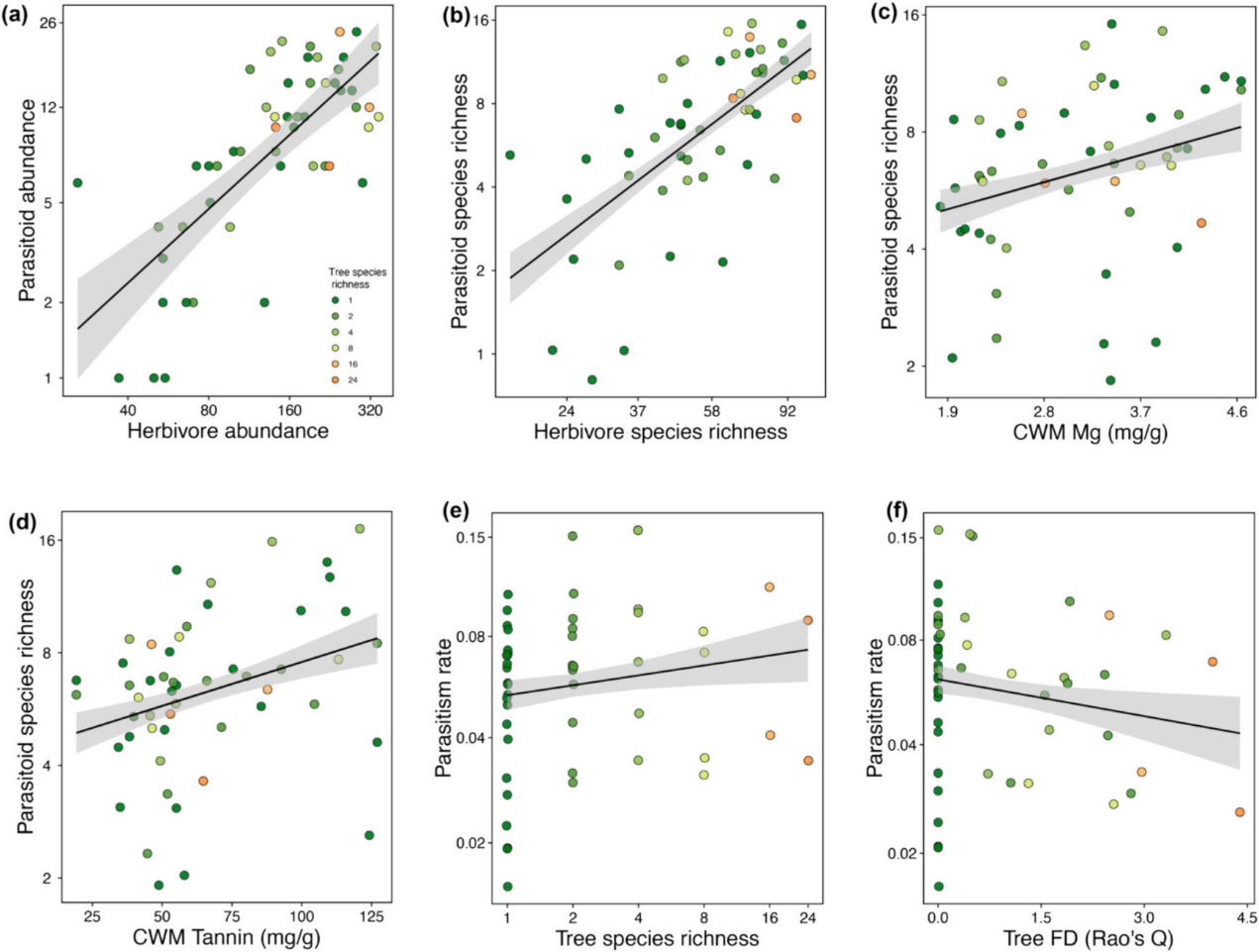

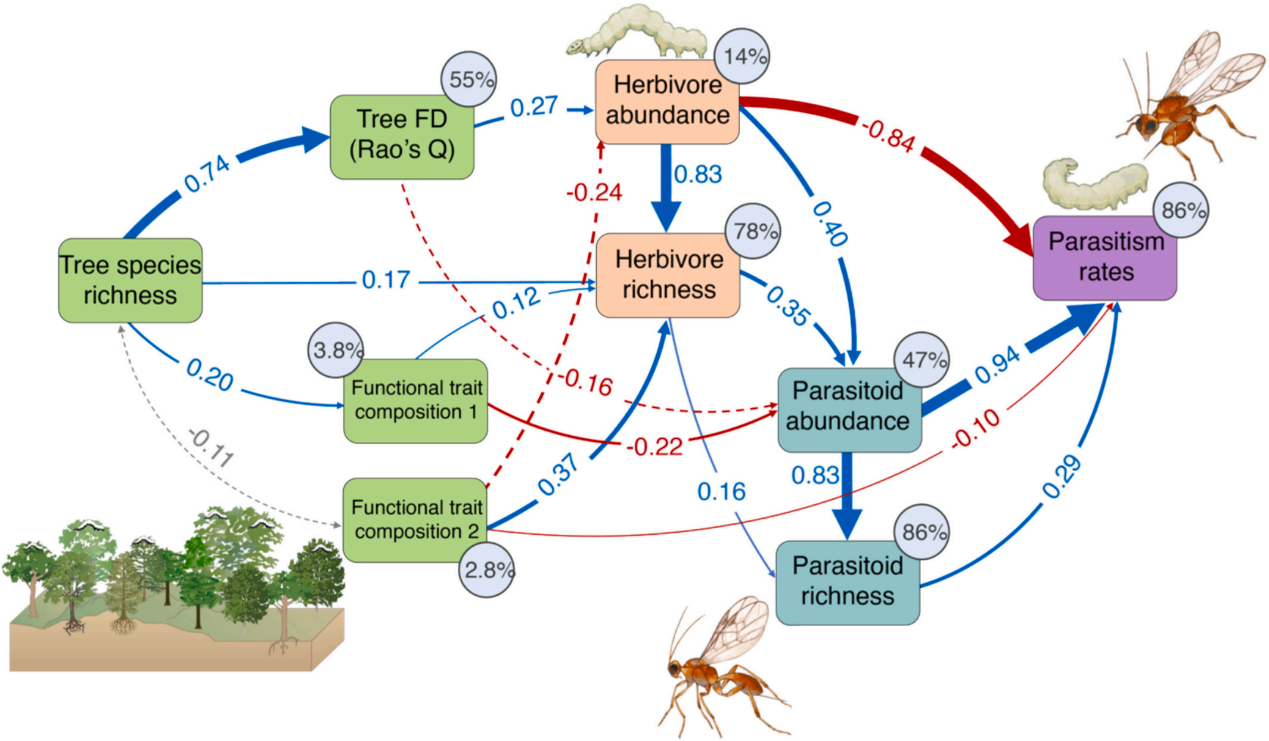

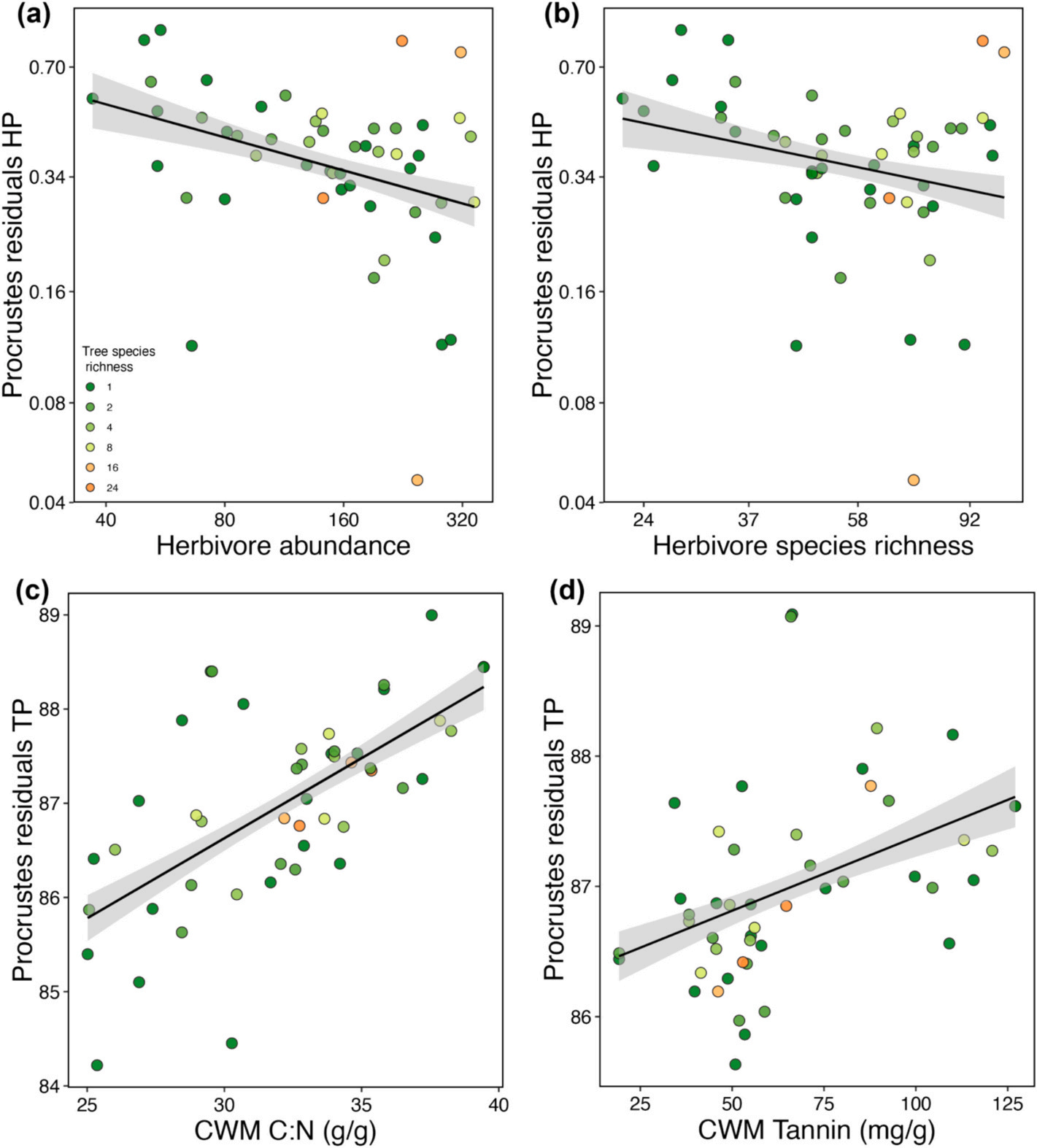

研究结果表明,寄生蜂的丰度与物种丰富度均与鳞翅目幼虫的丰度和物种丰富度呈显著正相关(图1)。此外,寄生蜂物种丰富度还与寄主植物叶片镁含量和单宁含量的群落加权均值(CWM)显著正相关。寄生率在两种模型中均受树种丰富度显著正向影响,而树木功能多样性仅在以鳞翅目幼虫物种丰富度为预测变量的模型中表现出显著负效应(图1,图2)。部分低多样性样地也出现了较高的鳞翅目幼虫和寄生蜂多度与丰富度或寄生率,表明多营养级动态存在较大自然异质性,尤其在低树种多样性条件下寄生率波动更大。同时叶片钙含量的CWM与寄生率显著负相关,而单宁含量的效应则始终较弱且不显著。此外,研究还发现,鳞翅目幼虫群落的个体数量与寄生率呈负相关,表明寄生率可能受到鳞翅目幼虫密度制约的影响。寄生蜂与鳞翅目幼虫在群落一致性之间表现出高度一致性,反映了寄生蜂对宿主的专一性依赖(图3)

我们的研究强调,在持续的生物多样性丧失背景下,保护工作不仅要维持物种丰富度高的植物群落,还要维持功能上协调一致的植物群落,以支撑多营养级的物种互作。保护初级生产者至关重要,但有效的保护还必须考虑对高营养级的级联效应及潜在的功能错配风险。研究结果对制定基于生物多样性的森林害虫管理策略具有重要指导价值。

这一研究结果以“Cascading effects of tree diversity loss on herbivore-parasitoid interactions”为题发表于国际期刊Biological Conservation。中国科学院成都生物研究所副研究员王明强和硕士研究生张凯为本文共同第一作者,中国科学院动物研究所朱朝东研究员和德国哥廷根大学Andreas Schuldt教授为该论文通讯作者。该研究得到了国家重点研发(2022YFF0802300)、科技部基础资源调查专项(2023FY100203)、国家自然科学基金青年基金(32100343)、国家自然科学基金重点项目(32330013)的资助。王明强副研究员得到德国洪堡奖学金项目的资助。

图 1寄生蜂丰度、寄生蜂物种丰富度、寄生率与食草性昆虫丰度、物种丰富度、功能性状群落加权平均值(CWM)以及树种丰富度之间的关系

图 2 树种丰富度间接通过鳞翅目幼虫与寄生蜂群落影响寄生率的作用路径

图3 Procrustes 残差与预测变量之间的二元关系

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320725004550?dgcid=author